エンタープライズ企業・大手企業開拓の成果を最速で伸ばすBDR戦略

BtoB市場において、大手企業の新規開拓は非常に難易度が高いテーマです。商談の獲得までに時間がかかるだけでなく、関係者や決裁者が多いため、アプローチの質と精度が成果を大きく左右します。こうした中、エンタープライズ向け営業で成果を上げるには、BDR(Business Development Representative)の戦略的運用が不可欠です。

本記事では、企業の意思決定構造を読み解くためのリサーチ手法から、ターゲットごとの訴求軸の設計、チャネル選定による接点の創出、SDRとの連携による商談化の最大化まで、段階的にBDR運用を実行するための方法を解説します。単なるセールス活動ではなく、データと仮説に基づいた戦略的なアプローチによって、受注率の高い営業活動を実現するための視点を提供します。

エンタープライズ企業攻略におけるBDRの重要性と特徴

エンタープライズ企業を対象とした営業活動では、取引規模の大きさや意思決定プロセスの複雑さから、従来の営業モデルでは成果が出にくいケースが多く見られます。こうした環境において、BDRの導入は大きな変化をもたらします。

BDRは、主に新規リードの創出や接点の構築を専門とする役割です。特に大手企業との初期接点においては、直接の営業提案ではなく、顧客の課題やニーズを把握し、有効なアプローチへとつなげる「起点づくり」が重要になります。以下のような特徴が、BDRが必要とされる理由です。

- エンタープライズ市場に特化したターゲティングとアカウント選定が可能

- 顧客の背景や業界課題に合わせた仮説立案による精度の高いアプローチ

- SDRや営業担当者と分業することで、効率的な営業活動を実現

- アウトバウンド主体のアプローチによる見込み顧客との接点創出

- MAやSFA、CRMといったツールと連携し、情報管理やプロセス可視化を強化

エンタープライズ向けBDR運用では、単なるテレアポやDM送付に留まらず、「組織的な意思決定構造を見抜く視点」と「長期的な信頼関係の構築」を同時に実現することが成果に直結します。

BDRについて網羅的に理解できる「BDR Playbook完全ガイド」もご一読ください。

👉️BDR Playbook完全ガイド|インサイドセールスによる商談創出・引き継ぎ・最適化の戦略と実践

BDRとSDRの違い:役割分担と連携の最適化

BDRとSDRは似たような役割を担うものの、その目的と対象は明確に異なります。違いを理解し、適切に役割を分担することで、営業組織全体のパフォーマンスが向上します。

- BDR(Business Development Representative):

- 新規のアカウントや企業へのアウトバウンドアプローチを担当。主に展示会やイベントなどの接点、もしくは電話・メール・DMといった手段を活用してアプローチの起点をつくる役割です。

- SDR(Sales Development Representative):

- BDRが獲得したリードや接点をもとに、商談化の検証や提案活動へとつなげていく役割。より深いヒアリングやソリューション提案の初期段階を担います。

両者の連携がうまくいくことで、以下のようなメリットが得られます。

- 商談の質が向上し、受注確度の高い案件へと進展しやすくなる

- アプローチの履歴や顧客の反応が蓄積され、効率的なフォローアップが可能になる

- チーム全体でKPIを共有することで、活動状況の可視化と改善が行いやすくなる

- ABM戦略と連動した活動設計がしやすくなる

BDRとSDRが独立して機能するのではなく、明確な連携体制と情報共有の仕組みが存在することで、営業の成果最大化につながります。

さらにBDRとSDRの違いを知りたい場合はこちらの記事もご一読ください。

👉️BDRとSDRの違いを解説!インサイドセールス成功のポイントと導入ツール

BDRとSDRのプロセスの違いを可視化する

BDRとSDRの役割の違いを正しく理解するためには、それぞれが担うフェーズとプロセスを視覚的に整理することが重要です。以下の図は、BDRとSDRがどのタイミングで活動を開始し、どこでバトンを渡すのかを示したプロセスフローです。

BDRとSDRの営業プロセスの違い:図解

この図から読み取れるように、以下のようなポイントで両者の違いが明確になります。

BDRの活動領域(左下の点線枠内)

- 対象フェーズ:顧客が無関心・無認識な状態から、漠然とした関心を持つ段階

- 主な活動:ターゲット選定、リサーチ、アウトバウンドアプローチ

- 目的:MQL(マーケティング適格リード)を創出し、SAL(営業受け入れリード)としてSDRにパスする

SDRの活動領域(中段の濃色枠内)

- 対象フェーズ:顧客が課題を明確に認識し、解決策を積極的に検討する段階以降

- 主な活動:ヒアリング、ニーズ整理、課題の言語化、商談設定(SQL化)

- 目的:顧客の課題やニーズを明確にし、受注に至るまでの初期提案プロセスを設計する

双方の連携ポイント

- BDRが獲得したMQLが、SDRによってSAL・SQLへと引き継がれることで、リードの質と量のバランスを両立

- リードが失注(NonSQL/SQL Failure)した場合でも、再育成やナーチャリングのプロセスに戻す設計がされている

- 共通のデータ管理(SFAやCRM)によって、活動履歴や反応、失注理由の蓄積がチーム全体の改善につながる

このように、BDRは「接点創出の戦略担当」、SDRは「商談化の設計担当」として機能します。

両者が連動することで、エンタープライズ企業に対する営業活動は、より高度で再現性のあるプロセスへと進化します。

インサイドセールスにおけるBDRの位置付けとメリット

インサイドセールスは、訪問せずに顧客との関係性を構築し、商談機会を創出する営業手法として近年注目を集めています。その中でBDRは、インサイドセールスを機能させるための重要な起点となる役割を担います。

BDRがインサイドセールス組織に加わることで、以下のような体制強化が可能になります。

- 業界や企業規模ごとにターゲットを整理し、BDRがリストを精査してアプローチを開始

- 初期の接点で相手の興味・関心や背景を把握し、課題仮説を立てる

- 得られた情報をSDRやフィールドセールスに引き継ぎ、スムーズに商談へ移行

- 既存顧客との接点情報や過去の活動履歴をSFA・CRMで一元管理し、再アプローチの起点とする

また、BDRが活動することによるメリットは多岐にわたります。

- 営業担当者が本来の提案業務に集中できるようになり、全体の営業生産性が向上

- 商談創出の精度が高まり、アポイント獲得から受注までのプロセスが短縮される

- 担当者別にナレッジが蓄積され、業務効率化と人材育成の基盤が整う

- 専門のトークスクリプトや文面を用いることで、BDRの活動を標準化できる

BDRは単なる「アポ獲得担当」ではなく、商談や受注に至る営業プロセス全体を設計・最適化するうえでの戦略的な起点です。特にエンタープライズ向けのアプローチでは、継続的な接触や関係構築が必要となるため、BDRの活用は大きな価値をもたらします。

BDRで潜在層にインサイドセールスがアプローチを行う場合に受注までのプロセスを意識した引き継ぎをフィールドセールスに行うことが重要であることをナレッジ動画で公開しています。ぜひ、こちらのレポート記事もご一読ください。

👉️Report:“コール音声と引き継ぎメモはどうしてる?”受注金額を2倍にする『受注目線』の商談引き継ぎ

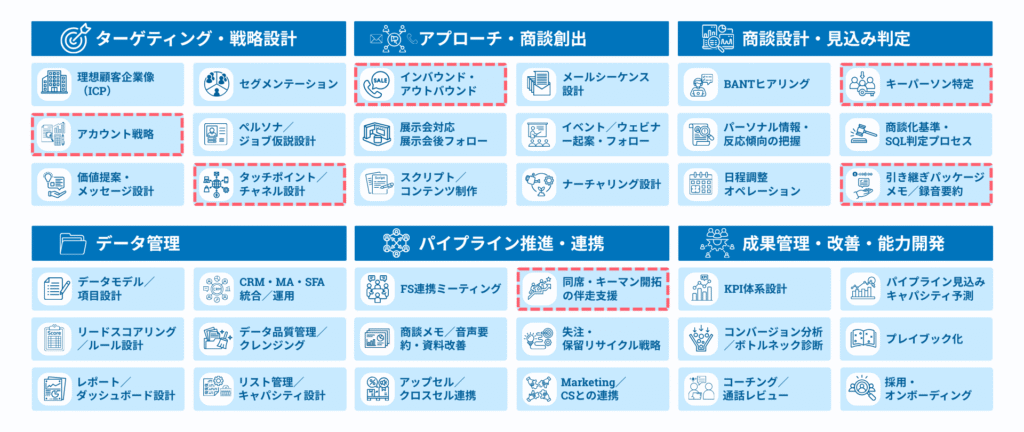

エンタープライズ開拓に特化したBDR戦略の基本

エンタープライズ企業の開拓においては、一般的な営業活動と比較して、接触機会の少なさや意思決定の複雑さが大きな壁となります。BDR戦略を成果につなげるためには、ターゲティングやアプローチの起点づくりをより精密に設計する必要があります。

以下のような視点で戦略を立てることが有効です。

- ターゲット企業をABM(アカウントベースドマーケティング)の観点で選定し、部門単位でアプローチを設計

- 企業の課題を想定し、営業資料やメール文面、トーク内容を事前に整備

- 担当者の役職や部署構造を把握し、アプローチのタイミングを最適化

- アウトバウンドでの初期接触後、相手の反応やニーズに応じてコミュニケーション手段を切り替える

- SFA・CRMなどのツールを活用し、活動履歴を蓄積しながら改善サイクルを回す

また、エンタープライズ向けのBDR戦略では、以下のような点が成功を左右します。

- 「手紙」、「メール」、「電話」、「DM」など複数チャネルを組み合わせて接触回数を増やす

- 企業や業界の最新動向を情報収集し、背景に即した提案ストーリーを構築する

- 担当者ごとにパーソナライズされた文面や提案トークを作成する

- 成果が出たアプローチ事例を社内でナレッジ共有し、再現性のある型を育てる

エンタープライズ攻略におけるBDR戦略は、単発的な活動ではなく、継続的かつ改善可能な仕組みとして設計されることが求められます。特に、仮説とデータに基づいたステップ設計を意識することで、意思決定者との関係性構築が加速されます。

意思決定構造の解像度を上げるリサーチ手法

大手企業へのアプローチでは、単一の担当者だけでは商談が進まず、複数の部門や決裁者の合意が必要となるケースが一般的です。意思決定構造を深く理解することは、提案のタイミングや訴求ポイントの最適化に直結します。そのためには、アカウント単位でのリサーチ、つまりABM(アカウントベースドマーケティング)を起点とした戦略設計が効果的です。

ABMを活用したリサーチでは、企業の規模や業種だけでなく、社内の構造や役割分担、課題の背景にまで踏み込むことで、より実効性の高いアプローチが可能となります。以下のようなプロセスで進めることが推奨されます。

- 業界特性や組織構造に応じて、意思決定に関与する部門や役職者を特定

- 過去の受注データや案件履歴から、決裁ルートの傾向を分析

- 企業の公式Webサイト、IR資料、プレスリリースから最新の戦略や課題を把握

- SNSを通じて、個別のキーパーソンの関心領域や発信内容を確認

- SFA・CRMに蓄積された社内データと照らし合わせ、リード情報を精査

こうした情報収集を通じて、企業ごとの意思決定構造を可視化し、アプローチの優先度や担当者の設定に具体性を持たせることができます。

ABMで特定すべき部門とキーパーソンの見極め方

ABMの観点では、アプローチ対象となる企業を単なる「1社」として見るのではなく、複数の関係部門やキーパーソンが共存する「1つの市場」と捉えることが重要です。

実際のアプローチにおいては、以下のような部門・キーパーソンに着目することで、商談化の可能性を高めることができます。

- 【部門】経営企画、営業企画、DX推進、情報システム、マーケティング部、業務改革部

- 【役職】部長クラスの実務責任者、役員クラスの意思決定者、担当レベルの実行推進者

- 【キーパーソンの特徴】

- 自社の課題や業界動向に強い関心を持っている

- 新しいツールや施策に対して前向きな姿勢がある

- 社内の稟議プロセスを把握し、導入を牽引できる

見込みの高いキーパーソンを早期に見極めることで、無駄なアプローチや情報の重複を避け、効率的に営業活動を展開することが可能です。さらに、ABMによる部門単位の情報整理は、社内での営業ナレッジの共有や育成の観点からも重要な役割を果たします。

企業の背景や課題を仮説化するためのリサーチステップ

エンタープライズ企業へのアプローチを成功させるには、単に担当者へ連絡を取るだけでなく、相手企業の戦略や背景、課題を深く理解し、的確な仮説を立てることが不可欠です。この仮説が、後続の提案や商談の質を大きく左右します。

以下に、効果的な仮説構築に向けた情報収集と分析のステップを示します。

- 事前情報の収集

- 企業のWebサイト、ニュースリリース、決算資料などから、全体戦略や直近の動きを確認します。業界全体のトレンドや、市場の変化も合わせて整理しておくことで、背景理解が深まります。

- 組織構造の把握

- 社内外の情報やSFAの履歴から、意思決定に関与する部署や役職者の配置を確認します。営業活動の過去データがある場合は、決裁スピードや課題感の傾向を参考にしましょう。

- 過去の営業活動履歴の確認

- 既存のやり取りや過去の失注理由、展示会での接触内容などを整理します。CRMを活用することで、社内に蓄積されたナレッジの活用が容易になります。

- ペルソナごとの関心軸の設定

- 担当者の職種や業務内容に応じて、想定される関心事や課題をリストアップします。たとえば、営業企画部なら「売上向上」や「KPI設計」、情報システム部なら「業務効率化」や「ツールの運用負荷」などが該当します。

- 仮説の言語化と共有

- 「このような背景があり、こうした課題が発生している可能性が高い」といった形式で、簡潔に仮説を文章化します。その上で、社内チーム内やSDRと共有し、アプローチ戦略の整合性を確認します。

こうしたプロセスを踏むことで、単なるテンプレート的な訴求ではなく、相手企業に合わせた具体的かつ再現性のある営業提案が可能になります。仮説はあくまで仮説ではありますが、精度の高い営業活動の土台となる重要なステップです。

AI検索ツールとプロンプト活用によるリサーチの効率化と精度向上

従来のリサーチは手作業での検索や資料読み込みが中心でしたが、現在では生成AIやAI検索ツールを活用することで、短時間で高精度のリサーチが可能になっています。特にエンタープライズ企業を対象としたBtoB営業においては、情報の幅広さと深さが成果に直結するため、AIの活用が大きな差を生み出します。

1. AI検索ツールの活用がもたらす3つの価値

- 情報収集のスピードと網羅性が飛躍的に向上

- 決算資料、IR情報、ニュース、採用動向などを横断的に短時間で取得できるため、リサーチ時間を圧縮できます。

- 一次情報と二次情報の比較・検証がしやすい

- 企業の公式発信(一次情報)と報道・アナリストの分析(外部評価)を並列して扱えるため、説得力のある仮説が立てられます。

- 会話型の探索で背景や意図を深掘りできる

- ChatGPTのような生成AIでは「なぜこの企業がこの施策を取っているのか」といった因果的な仮説思考の補助も可能です。

2. 営業リサーチに特化したプロンプトの設計例

AI検索ツールは、企業の外部環境から意思決定構造までを短時間で横断確認でき、仮説の質と検証スピードを両立できます。営業企画が求めるのは網羅ではなく、商談創出に直結する仮説の精度と再現性です。そこで、シニアな営業企画のリサーチャーを前提に、ABM視点での構造化、出典の明記、事実と推測の分離まで含めたプロンプトを設計します。SFAやMAでの履歴と突き合わせることで、SDRやBDRのアプローチ、チャネル選定、KPI設計に即時反映できます。

◆マスタープロンプト:企業環境の構造化リサーチと仮説立案

あなたはシニアな営業企画のリサーチャーです。

# 目的:

エンタープライズ向け提案に必要な企業固有の洞察を生成し、検証可能な営業仮説とABMアクションに落とし込む。

# 対象企業:〔企業名〕

- 企業HP URL:

- 業界:〔業界名〕

- 観測期間:直近2〜3年

- 想定提供価値:〔自社製品・領域〕

# 出力仕様:

1. 外部環境の要点:PESTから企業に直接影響し得る3〜5項目を箇条書き(根拠の出典URL・発行日・一次情報か二次情報かを明記)

2. 競争構造:5Forcesで当該企業の立ち位置と脅威・機会を表形式で要約

3. 経営方針の変遷:直近2〜3年の戦略・投資・組織改編の年表。トリガーイベントと狙いを記載

4. 意思決定構造の仮説:稟議の流れ、関与部門、役職ごとの関心KPI、導入ハードル(セキュリティ・既存ベンダ・予算サイクル)

5. 現行業務とシステム:主要業務プロセス、関連ツール、既存ベンダ、連携の有無

6. 営業仮説:部門別の課題仮説と解決案、期待KPI、想定反論と反証材料

7. アプローチ設計:チャネル別の初回接点案(電話・メール・手紙・DM・LinkedIn・イベント)、推奨タイミングとトーク要点

8. リスクと反証:仮説の弱点、追加で確認すべき情報、社内データでの検証方法

9. サマリー:意思決定者に響く一文、次の一手、30日間のABM実行チェックリスト

# 注意:

- 事実と推測を区分し、各項目に信頼度スコア(高・中・低)を付与

- 出典は各記述の直後に括弧で明記(例:URL、発行日、一次情報)

- 不足情報は質問リストとして最後に提示

- 日本語で簡潔に。箇条書き中心

◆深掘り用ドリルダウンプロンプト

財務・戦略の変遷を定量で把握します。

対象企業:〔企業名〕

直近8四半期のトピックスを、売上、粗利、販管費、採用、M&A、重点投資領域に分けて箇条書き。変化の因果仮説も併記。各項目に出典と発行日を付記。意思決定構造と稟議フローを特定します。

対象企業:〔企業名〕

案件金額帯ごとの稟議パターン、関与部門、役職、セキュリティ審査や法務レビューの有無、平均リードタイムを仮説化。根拠の事例や公開資料の出典を明記。競合比較と導入障壁を明確化します。

対象企業:〔企業名〕

比較軸:機能、価格、導入工数、既存連携、セキュリティ、サポート

主要競合3社を並べた勝ち筋マトリクスを作成。対象企業の採用可能性と障壁、乗り換え条件の仮説を提示。購買トリガーと最適なタイミングを抽出します。

対象企業:〔企業名〕

直近の人事・予算・システム更新・不祥事・大型案件・規制変更など、購買トリガーになり得る出来事を列挙し、どの事件がどの部門のKPIに影響するかを紐付け。推奨接触タイミングを示す。運用ポイント

- まずマスタープロンプトで俯瞰と仮説を作成し、SFAやCRMの既存データと突合します

- 次にドリルダウンで稟議や購買トリガーを特定し、BDRとSDRのアプローチに落とし込みます

- 手紙やDM、電話、メールなど複数チャネルでの検証結果はMAに記録し、KPIで比較します

AI検索ツールは単なる「情報収集支援」ではなく、仮説思考・構造化・提案設計までをサポートする営業のパートナーとなり得ます。

このように、AIとプロンプトを適切に活用することで、BDR・SDRの両方にとってリサーチと仮説構築の質と速度を同時に高めることが可能になります。

MA・SFAを活用した情報収集と検証のポイント

大手企業への営業活動においては、属人的な経験だけに頼らず、データドリブンな判断が重要になります。そのためには、MA(マーケティングオートメーション) や SFA(セールスフォースオートメーション) といったツールを活用し、仮説の検証とアプローチの改善を繰り返す体制を整えることが必要です。

以下に、MA・SFAを使った情報収集と活用のポイントを紹介します。

- 見込み顧客の関心度の把握(MA)

- メールの開封率、資料のダウンロード、イベントへの参加履歴など、MAを活用することで、顧客の行動履歴をスコアリングできます。これにより、興味を示しているターゲットの優先度を明確にすることができます。

- 営業活動の記録と可視化(SFA)

- 電話・メール・手紙・DMなど、各チャネルでの接点情報を一元管理し、営業活動の流れを整理します。どのチャネルで反応が得られているのかを把握することで、次のアプローチの精度が上がります。

- 失注理由の蓄積と分析

- SFA上で過去の案件の失注理由を記録し、同様の特徴を持つ企業や部署に対しては、提案内容やタイミングを見直す判断材料とします。リードの状況に応じた対応がしやすくなります。

- SDRやマーケティング部門との連携強化

- MA・SFAを共有することで、社内のチーム間でリアルタイムに情報が共有され、スムーズな連携が可能になります。リードの温度感や関係性の進捗に応じた役割分担がしやすくなります。

- 仮説と結果の整合性チェック

- 設定した仮説に基づくアプローチが実際に成果を生んでいるか、MAやSFAのデータで検証します。仮説の再構築が必要な場合も、定量的なデータに基づく判断ができるため、営業の改善サイクルが加速します。

このように、ツールの活用は単なる作業効率化ではなく、「精度の高い仮説構築」と「戦略的な営業活動」の基盤となります。特にエンタープライズ向けでは、情報の一元管理と社内のナレッジ共有が成果の分かれ目となります。

成果を出すための訴求軸の設計と訴求メッセージの型化

エンタープライズ企業を対象とする営業においては、表面的なメリット訴求ではなく、「顧客の業務やKPIに直結する具体的な価値」を伝えることが重要です。アプローチの初期段階でいかに関心を引き、短時間で「検討の価値がある」と思わせるかが、リードの獲得や商談化の確率に大きな影響を与えます。

訴求軸を設計する際は、顧客の立場や部門ごとに異なる評価基準を考慮しながら、「何に困っているのか」、「何を達成したいのか」という本質的なニーズにアプローチする必要があります。

以下のようなプロセスを通じて、実効性のある訴求設計が可能となります。

- 顧客のKPIや業務目標を仮説ベースで整理

- 既存顧客の活用事例から有効な訴求パターンを抽出

- ターゲットの業界・部門特性に合わせてメッセージをカスタマイズ

- インサイドセールスチームとの連携で訴求効果をフィードバック

- MAやSFAのデータから反応率を分析し、訴求内容を改善

「相手にとっての価値は何か」を見極め、それを明確に伝えることが、エンタープライズ営業における成功の鍵です。

顧客のKPIに合わせた訴求切り口のつくり方

顧客が重視するKPI(重要業績評価指標)は、部門や業種によって異なります。そのため、画一的なセールストークではなく、相手のKPI達成を支援する具体的な切り口を提示することが求められます。

以下に、部門別に有効とされる訴求の切り口の一例を示します。

| 部門 | 重視KPI・評価指標 | 提案内容の例 |

|---|---|---|

| 営業部門 | – 受注率向上 – 商談化率の最大化 – 営業活動の効率化 | SFAを活用したプロセス管理の改善、見込み顧客のスコアリング導入 |

| マーケティング部門 | – リード獲得数 – イベント申込み数 – 問い合わせ件数 | DMや展示会、インバウンド施策と連動したナーチャリング戦略の展開 |

| 情報システム部門 | – システムの稼働率 – 運用コストの削減 – セキュリティ強化 | SaaSツールの安定性と導入・運用のしやすさ、既存環境との連携性 |

| 経営企画部・DX推進部門 | – 業務全体の生産性 – プロジェクトの実現性 – 全社KPIへの貢献 | 複数部門との連携に強いツール活用事例や、全社導入時の成功ステップ |

このように、相手の立場に立った視点でKPIを理解し、それに合致した訴求メッセージを準備することで、関心を持たれる可能性が高まります。あらかじめ想定される業務課題と、その解決策として自社が提供できる価値をセットで提示できるようにしておくと効果的です。

戦略的に「違い」を示すメッセージングのコツ

エンタープライズ企業に対して提案を行う際、重要になるのが「自社ならではの価値」を明確に伝えることです。提案が競合と同質化している場合、価格や導入リスクといった比較軸で選ばれやすくなり、受注の難易度が上がります。逆に、他社では提供できない価値を明確に伝えることができれば、商談の主導権を握ることが可能になります。

戦略的に違いを示すためのポイントは以下の通りです。

- 導入後の具体的な成果・実績を提示する

- 導入によって「どのような課題が解決されたか」、「どのKPIが改善されたか」といった具体的な数字や変化を含めることで、メッセージの信頼性が高まります。

- 導入プロセスの工数・リソース削減効果を伝える

- 特にエンタープライズでは、導入工数や運用体制への影響が検討材料となるため、社内関係者への説明資料や、段階的な展開方法をあらかじめ準備しておくと有効です。

- 他社との比較ではなく「なぜこの企業に合うのか」を明確にする

- 機能や価格ではなく、「業界特性」、「組織体制」、「事業戦略」などと照らして、自社の提案がなぜフィットするかを論理的に説明します。

- 過去の対応履歴や既存顧客との関係性を活かす

- 既存の類似企業への導入実績や、担当者との過去の接点を引き合いに出すことで、相手との信頼関係を築きやすくなります。

- 「違い」を明文化し、繰り返し伝える

- アプローチの初期段階から商談に至るまで、一貫したメッセージとして「自社の強み」や「選ばれる理由」を繰り返し伝えることで、相手の記憶に定着します。

エンタープライズ企業では、提案内容が複数部門をまたぐことが多く、1対1の説得力よりも「全体の合意形成を促すメッセージ設計」が求められます。そのため、自社の強みを一貫して共有しやすい「資料」、「文面」、「話法」を設計しておくことが、営業活動を戦略的に進めるうえで欠かせません。

商談創出につながるアプローチチャネルの選定と運用方法

エンタープライズ企業との商談を創出するには、適切なチャネル選定と運用の設計が欠かせません。多くの企業は、すでに多くのアプローチを受けており、従来の手法だけでは関心を持ってもらうことが難しくなっています。だからこそ、相手の関心や状況に応じたチャネルの使い分けが、BDR活動の成果を大きく左右します。

チャネルごとの接点の特徴や反応率、相手の役職・業務内容との相性を見極め、段階的なアプローチを組み立てることが有効です。特に初期段階では、相手にとって「受け取りやすく」、「無理なく検討できる」アプローチが求められます。

また、複数のチャネルを連動させて接点を増やすことで、リードの温度感に合わせた柔軟な対応が可能になります。社内での活動履歴の共有や、各チャネルにおける反応をSFAやCRMに記録することで、連携型のアプローチが実現できます。

電話・メール・手紙・DM:チャネル別の強みと使い分け

各チャネルは、それぞれに特性があり、適したタイミングやターゲット像があります。BDR運用においては、これらを適切に組み合わせ、戦略的に活用していくことが重要です。

- 電話(コール)

- 強み:即時性が高く、相手の反応を直接確認できる

- 活用シーン:アポ取得、資料送付後のフォローアップ、初期ヒアリング

- 注意点:忙しい担当者には敬遠されやすいため、事前にメールやDMで文脈をつくるのが効果的

- メール

- 強み:内容を丁寧に伝えられ、複数人に同時に送信できる

- 活用シーン:提案資料の送付、導入事例の共有、展示会後のフォロー

- 注意点:開封されないリスクがあるため、件名・文面に工夫が必要

- 手紙

- 強み:他のチャネルに比べて開封率が高く、特別感が伝わる

- 活用シーン:決裁者向けのアプローチ、フェーズ移行時のインパクト強化

- 注意点:情報の鮮度や即時性は低いため、補完的に活用

- DM(ダイレクトメール)

- 強み:資料やパンフレットとセットで視覚的な訴求が可能

- 活用シーン:展示会出展の案内、ツール導入の成功事例紹介、業界動向のまとめ送付

- 注意点:到達確認が難しいため、後続の電話やメールとの連携が必要

このように、それぞれのチャネルには向き不向きがあります。重要なのは、単独ではなくシナリオとしてチャネルを連携させることです。たとえば、「展示会で接点をつくり、DMで資料を送り、メールでフォローし、電話で商談設定へつなげる」といった一連の流れを設計することで、反応率と商談化率の向上が期待できます。

アウトバウンド手法の成果を最大化するステップ設計

エンタープライズ企業のように検討期間が長く、意思決定者が複数存在する場合、アウトバウンドアプローチにおける一連のステップ設計が成果に直結します。単発の連絡ではなく、あらかじめ段階を分けて接触の流れを設計し、段階的に関係性を構築していくことがポイントです。

以下に、成果を最大化するための代表的なアウトバウンドのステップを紹介します。

◆成果を最大化するための代表的なアウトバウンドステップ

- 業界・企業規模・課題感の近い企業をセグメント化

- ABMの観点で、部門や役職者までリスト化

- 過去の商談履歴やインバウンド経由の情報も活用して優先度を設

- メールや手紙を用いて、提案の背景や価値を簡潔に伝える

- タイミングを見て、電話やDMで追加の接点をつくる

- 相手の反応や反応率をSFAやMAで記録・分析

- 展示会の資料送付、事例紹介などで関係性を維持

- 相手の業界課題や関心に合わせたコンテンツを提供

- SDRと連携し、温度感が高まったタイミングで再度アプローチ

- 担当者のKPIや背景に基づいた提案メッセージを用意

- 商談前に簡易診断や課題整理のフレームを提示

- オンライン会議や現地訪問によって初回商談を実現

- 商談化率、反応率、リード獲得数などのKPIを定期的に分析

- アプローチ文面・手法のテストと改善を繰り返す

- 成果の出たチャネルや業界別事例をチーム内でナレッジ共有

このようなステップを踏むことで、BDRによるアウトバウンドは単なる接触活動ではなく、「仮説に基づいた戦略的なプロセス」として機能します。成果を最大化するには、ツールの活用・ナレッジの共有・社内連携を一体的に設計し、実行する体制が必要です。

展示会・イベントを活用した接点の構築と深耕

エンタープライズ企業との接点を獲得しやすいチャネルの一つが、展示会や業界イベントです。オンラインでは接触が難しい意思決定者やキーパーソンと、短時間であっても直接コミュニケーションが取れる点が大きなメリットです。

しかし、単に出展するだけでは成果に結びつかず、事前準備、当日の設計、事後フォローまでを一連のプロセスとして設計することが求められます。

以下は、成果を出すための展示会活用ステップです。

◆展示会を活用したアウトバウンドステップ

- 出展内容に関心を持ちそうな企業・部門・役職者を抽出

- 招待状や案内メール、手紙を送付し、来場動機を明確に伝える

- MAツールを活用し、配信内容と反応を記録・分析

- 製品の機能や特徴よりも「相手の課題をどう解決できるか」に焦点を当てた展示内容を設計

- トークスクリプトを用意し、来場者の温度感や立場に応じた対応を実施

- 来場者の関心テーマをその場で把握し、資料にメモを残す運用を徹底

- 名刺やアンケートをもとに、温度感や関心度別にセグメント化

- 高温度のリードには即日内に個別フォロー(メール・電話)

- 中温〜低温度のリードには、業界別事例や資料配信による継続的なナーチャリングを実施

- SFAやCRMに記録し、担当営業・SDRと連携してアプローチ計画を設計

- 展示会での反応や失注理由をチームで共有

- 成果のあったトーク、配布資料、導線の改善点を整理し、次回の出展に反映

- 成功事例を社内ナレッジとして体系化

展示会は、単なるイベント出展ではなく、リード創出と関係性強化の戦略的な機会です。事前・当日・事後すべての段階において、計画的に接点設計とデータ管理を行うことで、展示会を起点にした商談化率の向上が実現できます。

SDRとの連携による商談化率の最大化とプロセスの設計

BDRが獲得した接点を確実に商談へとつなげるには、SDRとの緊密な連携体制が不可欠です。役割が分かれていても、連携が取れていない場合には、リードの温度感や背景情報が正しく引き継がれず、機会損失につながるリスクがあります。

BDRは「接点創出」、SDRは「商談創出」という明確なミッションを持ちつつ、共通KPIや情報共有の仕組みを構築することで、プロセス全体の質が向上します。

連携を機能させるには以下のような設計が重要です。

- 活動履歴や背景情報をSFAやCRMに記録し、リアルタイムで共有する

- SDRが引き継ぐ前に、相手の課題感やKPIを簡潔に整理したレポートを作成

- 両者が週次または隔週で連携会を実施し、ナレッジと課題を共有

- 商談化した案件の成功要因・失注要因を振り返り、アプローチの質を高める

このように、BDRとSDRが一体となって活動できる環境が、営業組織全体の成果を底上げします。

SDRとの情報共有とKPI設定の実践例

BDRとSDRの連携を効果的に機能させるには、役割に応じたKPIの設定と情報の粒度調整が鍵となります。

以下は、実践で使われる代表的な情報共有項目とKPI設計の一例です。

情報共有項目

- 接触履歴(チャネル、回数、対応者名)

- 提案に対する反応、課題感の有無

- 部署名とキーパーソンの立場

- 希望する導入タイミングや検討フェーズ

- 配信済みの資料や送付物の内容(DM、手紙など)

KPI例(BDR)

- 接点創出数(有効コンタクト数)

- リード情報の収集率(定量・定性)

- ナーチャリングポイントへの誘導件数

- 資料送付件数

- セミナー・イベント参加申込み数

- 商談化への貢献度(SDR経由での案件化率)

KPI例(SDR)

- 商談化率(BDR経由のリードに対する)

- 初回商談設定数

- 商談の有効率(案件継続率)

- 受注件数への間接貢献度

実際の運用では、これらの数値をただ追うだけでなく、振り返りを通じてプロセスそのものを改善していくサイクルをつくることがポイントです。また、BDRが収集した情報が、SDRの活動にどれだけ影響したかを可視化することにより、連携の意義が組織全体に伝わりやすくなります。

BDRとSDRが連携しながら、それぞれの役割を最大限に発揮できる体制を構築することで、商談化の再現性を高め、営業組織全体の生産性を向上させることが可能になります。

SFAツールを通じたナレッジ蓄積と改善サイクル

エンタープライズ企業への営業活動では、アプローチの一つひとつが貴重な資産となります。特にBDRやSDRが行う情報収集・ヒアリング・商談創出のプロセスには、多くの学びや気づきが含まれており、それらをナレッジとして蓄積・活用する仕組みを構築することが成果最大化の鍵となります。

SFAツールは、単なる営業日報やタスク管理ツールではなく、「営業組織の知見を共有・再利用できる基盤」として活用することが求められます。

以下に、SFAを活用したナレッジ蓄積と改善の具体的なサイクルを紹介します。

1. 情報の標準化と記録の徹底

- 電話やメールで得られた顧客の反応、課題、検討状況を記録

- 接点の履歴(文面、担当者、タイミングなど)をテンプレート化して蓄積

- DMや手紙の送付履歴、資料の反応も記載し、営業活動全体を可視化

2. チーム間でのナレッジ共有

- SDRやマーケティング部門と共通のSFAプラットフォームを使い、情報連携をスムーズに

- 成果の出たアプローチ手法や文面、反応が良かったタイミングなどをナレッジとして記録

- 失注理由や対応の反省点も合わせて記録し、他メンバーの参考にする

3. 分析と改善アクションの実行

- 商談化率、反応率、接触数などの数値を可視化し、傾向を分析

- 特定の業界やチャネルにおける成果のパターンを特定

- データに基づいてアプローチの優先度、対象部門、文面の改善を検討

4. 活動の再設計と再実行

- 成果の高かったナレッジをベースにした営業シナリオを作成

- 展示会・イベント・アウトバウンドなどの手法別に成功要因を整理

- 改善後の取り組みを再びSFA上で管理し、PDCAサイクルを回す

このように、SFAを活用して営業活動をデータ化・ナレッジ化していくことで、個人の経験に依存しない再現性のある営業プロセスが生まれます。また、他部門や経営層とも共通認識を持つことができ、営業組織全体の成長と成果に貢献します。

SDRとBDRが協働する組織構築のベストプラクティス

成果を最大化する営業組織を構築するには、BDRとSDRの役割分担だけでなく、連携の仕組みを制度として定着させることが欠かせません。特にエンタープライズ企業へのアプローチでは、情報量の多さとプロセスの長さから、個人任せの動きでは限界があり、チーム全体での連携体制の構築が必須です。

以下は、SDRとBDRが協働しながら成果を生み出すためのベストプラクティスです。

1. 明確な役割定義と業務プロセスの文書化

- BDR:リスト選定、初期接触、仮説構築、一次情報の取得

- SDR:ヒアリング、商談設定、ニーズ整理、初期提案まで

- 各業務のステップごとに責任分担を明確にし、引き継ぎルールを策定

2. チーム横断の情報連携と可視化

- 共通のSFA・CRMツールを使い、活動内容や顧客ステータスを共有

- 営業会議や定例のチェックインで情報をリアルタイムに更新

- Googleスプレッドシートやダッシュボードを活用し、状況を見える化

3. 成果基準と評価指標の統一

- BDRは「有効リード創出数」、「ターゲットアカウント接触率」などをKPI化

- SDRは「商談化率」、「初回面談数」などで評価

- チーム全体でのKPIも設定し、個別最適ではなく全体最適を目指す

4. 教育・オンボーディング体制の整備

- BDR・SDRそれぞれに必要なスキルセットを明文化

- トークスクリプト、提案資料、文面テンプレートなどの教育コンテンツを社内で共有

- OJTと定期フィードバックによって継続的な育成を実施

5. ベストプラクティスの社内展開とナレッジ共有

- 成功した案件のプロセスや工夫をチーム内に展開

- Slackや社内Wikiを活用し、よく使うトーク例や対応事例を蓄積

- 月次での事例共有会を設け、成功パターンを組織の型として定着

このような取り組みを通じて、SDRとBDRが一つの営業組織として機能する状態をつくることが、エンタープライズ領域における営業成果の最大化につながります。ただ連携するのではなく、同じ目標を共有し、役割を活かし合う文化を醸成することが、営業組織の成長における最も重要な土台となります。

まとめ:実践的なBDR運用によるエンタープライズ開拓

エンタープライズ企業の開拓は、担当者の力量だけでなく、組織全体での仕組みと戦略が成否を分ける領域です。本記事で紹介したBDRの運用は、単なる施策の積み重ねではなく、商談創出の再現性を高めるための実践的な営業戦略の一環です。

ここで紹介したポイントを改めて整理します。

- エンタープライズ特化の戦略設計:意思決定構造や業界背景を踏まえたアプローチが必須

- リサーチと仮説構築:ABMとSFAを活用して、部門・キーパーソンを正確に特定

- KPIに沿った訴求軸の設計:顧客の関心・業務課題に合わせてメッセージを最適化

- 複数チャネルの効果的な活用:電話・メール・手紙・DMを組み合わせて接点を創出

- SDRとの連携強化:引き継ぎ体制と共通KPIで、商談化の精度とスピードを向上

- ナレッジ蓄積と組織の型化:SFAによる情報管理と、成功パターンの社内展開

これらを一つひとつ積み重ねていくことで、エンタープライズ企業へのアプローチは「挑戦」から「実行可能な戦略」へと変わります。

今こそ、仕組みで営業を強くするBDR運用に取り組み、自社の成長を加速させていきましょう。

よくあるご質問

質問:BDRとSDRの役割の違いが曖昧な場合、どう整理すればよいですか?

回答:まずは顧客との接点創出までをBDR、商談化までをSDRと明確に定義しましょう。SFAやCRMを活用し、各活動のKPIと連携フローを見える化することで、業務の重複や漏れを防ぐことができます。役割定義はチームの生産性と再現性を高める第一歩です。

質問:アウトバウンド施策で成果が出にくいのはなぜですか?

回答:成果が出にくい理由の多くは、「相手企業の背景や課題の理解不足」と「チャネル活用の単調さ」にあります。業界や部署ごとのKPIを仮説立てし、電話・手紙・メール・DMを組み合わせた多層的な接点構築を意識することで反応率が向上します。

質問:展示会で取得したリードを効率的に活用するにはどうすればよいですか?

回答:展示会では、名刺交換だけでなく、関心テーマや検討時期をヒアリングし、SFAに即時入力する運用を徹底しましょう。事後は温度感に応じてセグメント分けし、SDRとの連携で優先順位をつけてフォローすることで、商談化の精度が高まります。

質問:SFA導入後に定着が進まない場合の対処法はありますか?

回答:利用目的や入力ルールが不明確なまま導入してしまうと、現場での活用が進みません。まずはKPIレポートやナレッジ共有など「使うメリット」を明文化し、小規模チームから段階的に展開することをおすすめします。オンボーディング施策も併用すると効果的です。

質問:エンタープライズ開拓を始める際、まず何から着手すべきですか?

回答:最初に行うべきは、ターゲットアカウントの選定と意思決定構造の仮説立てです。ABMの観点から部門・役職レベルでアプローチ対象を明確にし、資料やトークのシナリオを準備します。MAやCRMの既存データを活用し、精度の高い初期接触を設計しましょう。