インサイドセールスとフィールドセールスの連携強化

インサイドセールスとフィールドセールスの分業体制は、営業活動の効率化と成果の最大化を目指す多くの企業で導入されています。特にBtoB領域においては、顧客との初期接点を担うインサイドセールスが、訪問やクロージングを担うフィールドセールスへとスムーズに商談を引き継ぐことが、受注率の向上に直結します。

しかし、引き継ぎにおける情報共有が不十分であったり、トスアップのタイミングが適切でない場合、商談の確度は大きく低下します。そのため、引き継ぎ項目の設計やフローの明確化、ツールの活用を通じた情報の一元管理が不可欠です。

本記事では、営業部門の連携を強化するために必要な仕組みや具体的な手法を、SalesGridの考え方をベースにわかりやすく解説します。営業組織の構築や成果向上に課題を感じている企業担当者にとって、すぐに実践できるノウハウを提供します。

インサイドセールスとフィールドセールスの違いと役割分担を明確にする

営業組織が成果を上げるためには、部門ごとの役割分担を明確にし、それぞれが持つ強みを最大限に発揮することが求められます。インサイドセールスとフィールドセールスの分業体制は、特に営業プロセスの効率化やリソースの最適配分において有効です。

インサイドセールスは、主にオンラインや電話などの非対面チャネルを活用して、見込み顧客の発掘やニーズのヒアリング、案件の育成などを担います。トスアップのタイミングを見極め、確度の高い商談をフィールドセールスへ引き継ぐことがその主な役割です。一方、フィールドセールスは訪問や対面商談などを通じて、提案やクロージングを行い、受注へと導きます。

この体制によって、以下のようなメリットが創出されます。

- 各担当が専門性を発揮しやすくなる

- 営業プロセス全体のスピードと質が向上する

- 顧客との信頼関係を段階的に構築できる

- リソースの適切な配分により、コスト効率が改善する

ただし、分業体制の効果を最大化するには、部門間の連携強化と明確な役割定義が前提条件となります。

営業プロセスにおける両者の基本的な定義と役割

営業活動の流れを整理すると、以下のようなプロセスが見えてきます。

- 見込み顧客のリスト化と初期アプローチ(インサイドセールス)

- 顧客のニーズ把握と課題のヒアリング(インサイドセールス)

- 商談設定と情報のトスアップ(インサイドセールス)

- 提案準備と訪問・対面商談(フィールドセールス)

- 見積もり・提案資料の作成と説明(フィールドセールス)

- 契約・受注・フォローアップ(フィールドセールス)

このように、営業活動の前半を担うのがインサイドセールスであり、後半を担うのがフィールドセールスです。両者が密に連携し、同じ目標に向かって動くことが、組織全体としての営業成果を最大化するカギとなります。

また、営業部門内で共通のKPIを設定することも、互いの行動を可視化し、連携をスムーズにする上で効果的です。

引き継ぎの重要性と失敗しないための基本設計

インサイドセールスとフィールドセールスの連携がうまく機能するかどうかは、「引き継ぎ」の設計に大きく依存します。トスアップの質が低い場合、フィールドセールスの商談準備やクロージングが非効率となり、最終的には受注率の低下を招く可能性があります。

そのため、引き継ぎは単なる情報の受け渡しではなく、営業活動のプロセスの一部として戦略的に設計することが必要です。とくに、共有すべき情報項目の明確化や、共有方法の統一、ツールを活用した一元管理の仕組み構築が重要です。

適切な引き継ぎ設計を行うことで、以下のような効果が期待されます。

- 顧客との商談における準備時間の削減

- 誤認識や情報の抜け漏れの防止

- フィールドセールスの提案精度の向上

- 顧客満足度と信頼関係の強化

- 営業プロセス全体の効率的な運用と継続的な改善

分業体制においては、「誰が」「いつ」「どのように」引き継ぐかというフローの明確化と、それを支える社内ルールの整備が不可欠です。

トスアップの精度を高めるための引き継ぎ項目とは

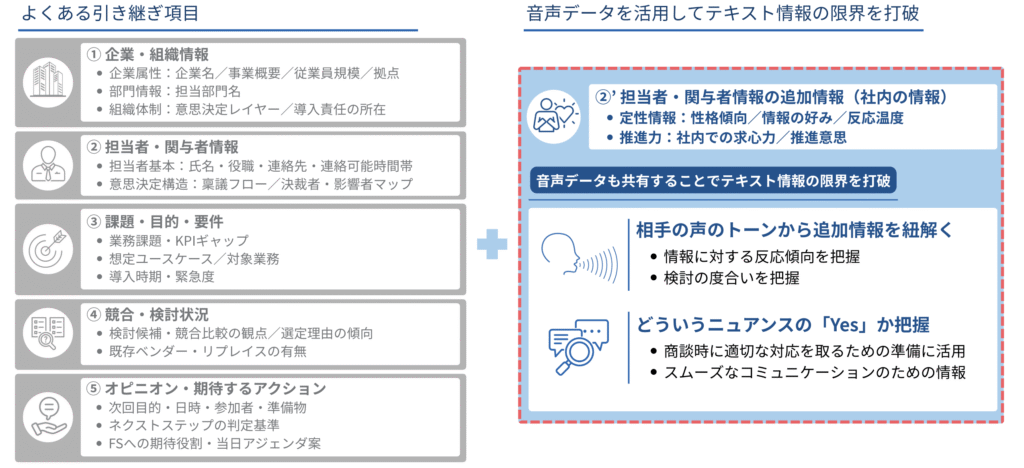

高い受注率を実現するためには、フィールドセールスが次のステップに自信をもって進めるだけの情報をインサイドセールスが提供する必要があります。具体的な引き継ぎ項目としては、以下が挙げられます。

① 企業・組織情報

- 企業属性:企業名/事業概要/従業員規模/拠点

- 部門情報:担当部門名

- 組織体制:意思決定レイヤー/導入責任の所在

② 担当者・関与者情報

- 担当者基本情報:氏名・役職・連絡先・連絡可能時間帯

- 意思決定構造:稟議フロー/決裁者・影響者マップ

- 定性情報:性格傾向/情報の好み/反応温度

- 推進力:社内での求心力/推進意思

③ 課題・目的・要件

- 業務課題・KPIギャップ

- 想定ユースケース/対象業務

- 導入時期・緊急度

④ 競合・検討状況

- 検討候補・競合比較の観点/選定理由の傾向

- 既存ベンダー・リプレイスの有無

⑤ オピニオン・期待するアクション

- 次回目的・日時・参加者・準備物

- ネクストステップの判定基準

- FSへの期待役割・当日アジェンダ案

これらの情報は、CRMやSFAなどのツールを使ってリアルタイムに共有・管理することが望ましいです。また、音声データを用いた商談内容の要約や録音の共有も、情報の質と伝達力を高める手段として有効です。

高精度のトスアップには、情報の網羅性だけでなく、営業担当者の判断力や経験も大きく影響します。社内で共通の判断基準やモデルを用いることで、トスアップの質を組織的に標準化していくことが大切です。

効率的な引き継ぎを実現するためのステップとフロー

インサイドセールスからフィールドセールスへの引き継ぎをスムーズに行うためには、事前に定義されたステップに基づく運用が重要です。曖昧な判断で引き継ぎを進めてしまうと、情報の不足やタイミングのずれが発生し、営業活動に支障をきたします。

引き継ぎプロセスを標準化することにより、各担当者が迷わずに業務を進められるようになり、組織全体の営業生産性が向上します。とくに分業体制を採用している企業では、役割分担の明確化と業務フローの可視化が成功のカギとなります。

効果的な引き継ぎを行うには、以下のような要素を設計・運用に取り入れることが推奨されます。

- 各営業活動における情報の必要性と優先度を整理する

- インサイドセールスの判断基準を統一し、引き継ぎのタイミングを明確にする

- フィールドセールスが次のアクションに集中できるような引き継ぎフォーマットを作成する

- 引き継ぎ後のフィードバックループを設け、改善を繰り返す文化を育てる

これらの仕組みは、特定の担当者の能力やスタイルに依存せず、組織全体で安定した成果を創出する基盤となります。

成果を最大化するための具体的な引き継ぎステップ

営業体制の強化に向けた具体的な引き継ぎのステップは以下の通りです。

- 商談情報の収集

- インサイドセールスが初期接点で得た情報をヒアリングし、課題やニーズを明確化します。

- 情報の構造化と入力

- ヒアリングした内容をテンプレート化された項目に沿ってCRMやSFAに入力し、商談の流れや感情の動きも記録します。

- トスアップの判断

- 一定の基準(BANT条件や確度評価)に基づき、引き継ぎの可否を判断します。確度が不十分な場合は育成を継続します。

- 引き継ぎミーティングまたはコメント連携

- 対面または非対面でのミーティング、もしくはツール上のコメントにより、顧客情報と対応履歴をフィールドセールスに共有します。

- フィールドセールスの商談準備

- 引き継ぎ内容をもとに資料や提案内容を準備し、商談前のアポイント確認やメールフォローを実施します。

- 結果のフィードバックとナレッジ蓄積

- 商談後に、結果や感じた課題点などをフィードバックとしてインサイドセールスに返し、ナレッジとして蓄積します。

このようなフローを徹底することで、部署間の連携が強化され、受注確度の高い商談を効率的に創出することが可能になります。

音声データとツールを活用した情報共有の最適化

営業活動における情報共有の質は、商談の成功確度に直結します。とくにインサイドセールスからフィールドセールスへの引き継ぎにおいて、音声データとその要約を活用することは、単なる業務効率化にとどまらず、営業組織全体の成果最大化を支える施策となります。

従来のように、メモや記憶に頼った情報伝達では、非言語的なニュアンスや顧客の温度感といった重要な要素が抜け落ちやすく、フィールドセールス側での再解釈や誤認が発生するリスクもあります。これを防ぐために、通話の録音やオンライン商談の音声データを自動で文字起こし・要約し、共有する体制を整えることで、誰でも同じ解像度で顧客と向き合える環境が構築されます。

また、潜在層との商談や、まだPMF(プロダクトマーケットフィット)していない商材を扱う場面では、BANT的な定量情報だけでは商談を前に進めることが難しいケースも多く存在します。そうした場面では、音声データに残された顧客の口調や温度感、話題への反応など、「事実に基づく感触の共有」が、営業組織内でのナレッジとして極めて価値あるものになります。

このようなアプローチは、株式会社PKSHA Technologyの加藤氏がSalesProtocolにて紹介した実例でも、高い効果が実証されています。加藤氏は、音声データを活用した引き継ぎ体制により、受注金額を2倍に伸ばした実践知を、以下の4つの観点で解説しています。

- 顧客の意思決定構造や力関係

- 表面的ではない課題の「真因」

- 顧客が今いる購買プロセスのフェーズ

- 商談で表れた温度感や推進力といった非言語情報

これらを音声データの共有体制と要約技術により可視化し、FS側が「読み解ける引き継ぎ情報」として活用できるようになったことで、商談の質と成果が劇的に変化したといいます。

音声データの自動要約による業務効率化のメリット

音声データの自動要約機能を活用することで、営業現場での業務効率が飛躍的に向上します。特に、1件ごとの対応密度が高いインサイドセールスでは、商談後の記録作業を自動化することで、次のアプローチに集中できる時間が増加します。

主なメリットは以下の通りです。

- 商談内容を要点だけで把握できるため、フィールドセールスの準備時間を短縮できる

- 顧客の「温度感」や感情の動きも含めた引き継ぎが可能になり、提案精度が高まる

- フィードバックループの構築により、ISとFS間の理解のズレを減らせる

- 特定のトークや反応を検索・分析でき、ナレッジ化・育成にも転用可能

このように、音声データと自動要約の活用は、目先の効率化だけでなく、潜在層の育成や新市場開拓といった中長期的成果にも直結する戦略的な資産となり得ます。

動画で学べる、より実践的な引き継ぎ設計のノウハウ

実際に受注金額を2倍に引き上げた営業組織のナレッジを学びたい方には、以下のレポート記事の閲覧と動画視聴がおすすめです。加藤氏による「音声×感覚×データ」を軸にした引き継ぎ設計の工夫が、非常に実践的かつ再現性の高い形で紹介されています。

👉 “コール音声と引き継ぎメモはどうしてる?”受注金額を2倍にする『受注目線』の商談引き継ぎ

また、BDRを戦略的に実行する場合でも、インサイドセールスとフィールドセールスの連携は重要になります。もし、BDRについて網羅的に理解されたい場合はこちらの「BDR Playbook完全ガイド」の記事もご一読ください。

👉️BDR Playbook完全ガイド|インサイドセールスによる商談創出・引き継ぎ・最適化の戦略と実践

成功する営業体制の構築に向けた部門連携の工夫

営業組織が成果を上げ続けるためには、インサイドセールスとフィールドセールスだけでなく、マーケティングやカスタマーサクセスなど、他部門との円滑な連携が不可欠です。部門間の情報共有が滞ると、見込み顧客への対応が遅れたり、顧客ニーズに即した提案ができなかったりするなどのリスクが発生します。

そのため、営業活動全体を「組織体」として捉え、明確な連携ルールや定義、業務フローを設計することが重要です。また、部門をまたいだ共通KPIの設定や成果の可視化を通じて、目標に対する共通認識を築くことが連携強化につながります。

特に注力すべきは、定期的なミーティングやリアルタイムでの情報共有、フィードバック文化の醸成です。これにより、個人や部門単位の活動が孤立せず、組織全体のパフォーマンスが向上します。

営業成果を高めるための定例会・フィードバック体制

営業体制の継続的な改善を実現するためには、インサイドセールスとフィールドセールス間の定例的なコミュニケーション機会が重要です。とくに以下のような取り組みが、連携の質を高めるうえで効果的です。

- 週次または月次の定例ミーティングを設定し、トスアップ状況や課題、改善案を共有する

- 引き継ぎ後の商談結果に対するフィードバックをフィールドセールスが返すことで、インサイドセールスの精度向上につなげる

- 過去の成功・失敗事例をナレッジとして可視化し、再現性のある営業モデルの構築に活用する

- ツール上でのリアルタイムなコメント連携やステータス管理により、物理的距離を超えたチーム連携を実現する

このような体制を整備することで、インサイドセールスはフィールドセールスからの実践的な学びを得られ、フィールドセールスはより精度の高い案件を受け取ることができます。結果として、部門間の信頼関係が深まり、営業組織全体の成果が向上します。

まとめ:分業体制の成果を引き出す鍵は「正確な引き継ぎ」と「情報共有」

営業の分業体制において、インサイドセールスとフィールドセールスが連携し、受注率を最大化するためには、引き継ぎの精度と情報共有の仕組みが極めて重要です。

本記事で解説したポイントを以下に整理します。

- 明確な役割分担で強みを活かす体制を構築する

- インサイドセールスとフィールドセールスの役割を明確に分けることで、各担当が専門性を発揮できる組織設計が可能になります。

- 情報項目と引き継ぎフローの標準化でトスアップの精度を向上

- 必要な情報を明文化し、共有の流れを明確にすることで、商談の質と受注率を安定させることができます。

- 音声データやCRMを活用して情報の可視化と一元管理を実現

- 会話の文脈や温度感を含めた情報をチームで共有しやすくし、提案準備や引き継ぎをスムーズに行えます。

- 定例ミーティングとフィードバック体制で部門間の連携を強化

- 継続的なコミュニケーションにより、引き継ぎの質や連携体制の課題を可視化し、改善を重ねられる環境を作れます。

- KPI設計やナレッジ共有を通じて、営業活動の全体最適を図る

- 分業体制における連携を成果につなげるためには、個別最適ではなく組織全体の視点でプロセス設計することが求められます。

営業部門の構造や活動スタイルは企業ごとに異なりますが、顧客との接点が増え、複雑化する現代のBtoB営業においては、正確な引き継ぎと高度な情報共有は、競争力の源泉ともいえる要素です。ぜひ、自社の営業プロセスを見直すきっかけとしてご活用ください。

よくあるご質問

質問:インサイドセールスとフィールドセールスの分業はどんな企業に向いていますか?

回答:営業リソースが限られている企業や、非対面チャネルで効率的に見込み顧客を開拓したい企業に適しています。特にSaaSやBtoBサービスを展開する企業では、受注までのプロセスが複雑になりがちなため、分業による役割の明確化が営業生産性向上に寄与します。

質問:引き継ぎのタイミングを判断するポイントは何ですか?

回答:顧客のニーズが明確になり、検討意欲や予算感、導入時期といった条件が揃った段階が目安です。BANT条件やスコアリングを活用し、共通ルールに基づいて判断することで、トスアップの質を安定させることが可能です。

質問:引き継ぎ時にCRMで管理すべき項目は何ですか?

回答:顧客情報、課題やニーズ、検討背景、過去のコミュニケーション履歴、興味を示した商材、商談の目的、次回アクション予定などです。これらをテンプレート化して一元管理することで、フィールドセールスが即座に対応できる環境を整えられます。

質問:音声データの活用における注意点を教えてください。

回答:録音や要約データの取り扱いには、プライバシー保護や社内ルールの整備が必要です。顧客への同意取得や、社内でのアクセス権限設定を明確にしたうえで、活用可能な部分をナレッジ化し、営業チーム内で共有することが推奨されます。

質問:分業体制の効果を測るKPIにはどのようなものがありますか?

回答:インサイドセールスではアポ獲得件数、トスアップ率、初回接触からの所要時間などがKPIになります。フィールドセールスでは商談化率、受注率、受注までの平均日数などが代表的です。両者にまたがるKPIを設け、連携の成果を可視化することが重要です。

この記事は「フィールドセールスのマネジメント 基本と成功の秘訣」の関連記事です。フィールドセールスの全体像を知りたい方はぜひご覧ください。